Hölderlins Hyperion Teil 2

Elisabeth Affani

Bad Driburg. Im ersten Teil ging es um Diotima, die zur Dichtung gewordene Geliebte Friedrich Hölderlins, die ihm kein Glück brachte. Ein Menschenfreund wurde der Dichter nicht, und auch der Staat bekommt in seinem Briefroman sein Fett ab und weg.

„Die rauhe Hülse um den Kern des Lebens und nichts weiter ist der Staat. Er ist die Mauer um den Garten menschlicher Früchte und Blumen.

Aber was hilft die Mauer um den Garten, wo der Boden dürre liegt? Da hilft der Regen vom Himmel allein. O Regen vom Himmel! o Begeisterung! Du wirst den Frühling der Völker uns wiederbringen. Dich kann der Staat nicht hergebieten.“

Wenn man den Grad der Erhabenheit an der Anzahl des pathetischen „O“ in Friedrich Hölderlins „Hyperion“ misst, erreicht er große Höhen.

Erhaben ist zuerst die Kunst, das erste Kind göttlicher Schönheit, jedenfalls bei den Athenern.

Das zweite ist die Religion als Liebe der Schönheit, unendlich und allumfassend.

„Ohne solche Religion ist jeder Staat ein dürr Gerippe ohne Leben und Geist.“

Friedrich Wilhelm Weber ist ein religiöser Mensch. Des Himmels Huld ist sein Schirm, er lässt die Engel Gottes auch durch niedere Türen ein und aus gehen.

„Dir dank ich, Gott, für jede Gabe.“

Hölderlin lässt seinen Hyperion sagen, dass er die Götter und die Menschen nicht mehr braucht. „Ich weiß, der Himmel ist ausgestorben, entvölkert, und die Erde, die einst überfloß von schönem menschlichen Leben, ist fast, wie ein Ameisenhaufe, geworden.“

Hyperion will nicht mehr zu friedenslustig, zu himmlisch, zu träge sein, er zieht in den Kampf.

„Gerechter Krieg macht jede Seele lebendig.“

Hyperion schwärmt in einem Brief an Diotima von künftigen Vaterlandsfesten. Er geht heiter in den Kampf. Das kommt einigen von uns sicher bekannt vor.

Dann kommt es, wie es kommen muss. Hyperion schwärmt nicht mehr, er jammert.

„O meine Diotima, hätte ich damals gedacht, wohin das kommen sollte? Es ist aus, Diotima! Es ist des Unheils zu viel.“

Auch seine Liebesgeschichte endet tragisch, Diotima stirbt einen schönen Tod. Ruhelos reist er durch Europa und:

„So kam ich unter die Deutschen.“

Hölderlin teilt als Hyperion aus, verbreitet seine Wut über die Landsleute, die seine Dichtergröße nicht anerkennen. Er bezeichnet die Deutschen als Barbaren, unfähig jedes göttlichen Gefühls, verdorben bis ins Mark, beleidigend für jede gutgeartete Seele.

Da will man doch gleich wieder zu Webers Gedichten greifen! Der fand

„Ein Tal und Herzen, treu wie Gold. – Ein Städtchen dann im trauten Heimatland!“

Hyperion schwärmt nicht mehr, er ätzt, er verteilt Gift, als müsste er böse Kommentare in unseren „sozialen“ Medien schreiben.

„Ich kann kein Volk mir denken, das zerrißner wäre, wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Denker, aber keine Menschen, Priester, aber keine Menschen, Herrn und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen.“

Friedrich Wilhelm Webers Welt ist auch nicht nur idyllisch. Als Arzt hat er manches bittere Schicksal, Krankheit und Tod kennengelernt. Dennoch oder vielleicht gerade deshalb bleibt er bescheiden und positiv.

„So zog ich aus zum fernen Ziele / Getrosten Muts bergab, bergan: / Es gibt der Täler ja so viele, / Wo man sein Hüttchen bauen kann.“

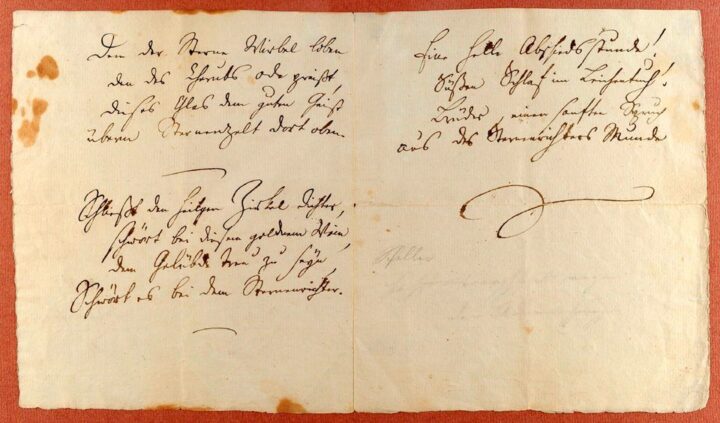

Und Beethoven, der erhabene Meister der Töne, der bei uns mit Hölderlin verkuppelt wurde? Der mit seiner Taubheit haderte? Er hat uns unter anderem eine Hymne hinterlassen mit Worten aus Schillers Ode an die Freude, die jeder auswendig kennt:

„Alle Menschen werden Brüder.“

Titelbild: Friedrich Hölderlin und Friedrich Wilhelm Weber [Montage]