Alexander Bieseke

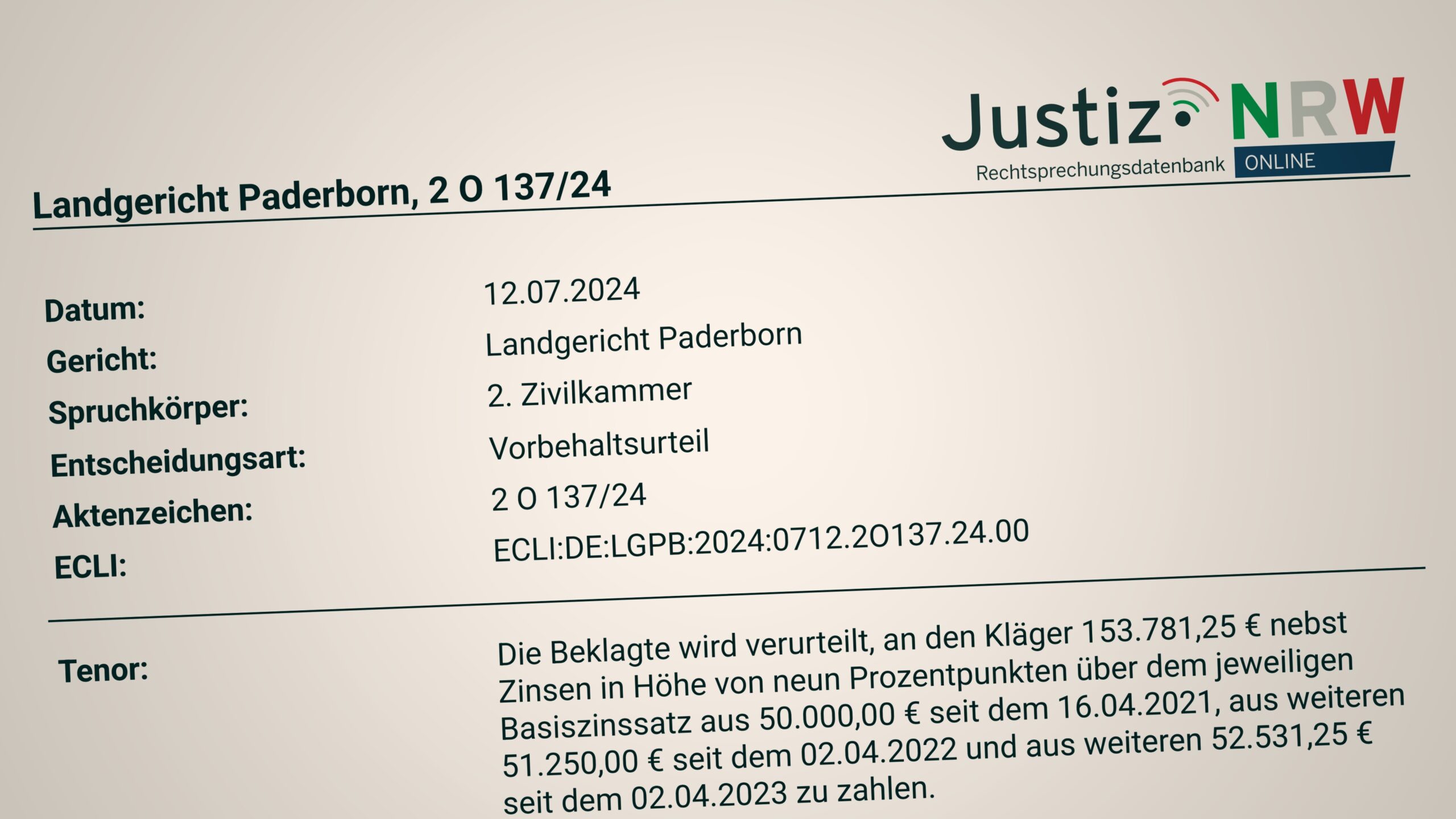

Bad Driburg. Das Anfang September veröffentlichte Urteil des Landgerichts Paderborn zum „Quellvertrag Wiesenquelle“ wirft ein grelles Licht auf den Millionenschaden, der die Stadt belastet. Eine Analyse der GRÜNEN-Fraktion zeigt: Der entscheidende Fehler passierte nicht nur vor, sondern vor allem nach der Vertragsunterzeichnung – und wurde von der Verwaltungsspitze selbst verursacht, so eine Pressemitteilung von Bernd Blome von den GRÜNEN.

Weiter heißt es:

Bisher lag der Fokus auf der ursprünglichen Panne: Die Stadt schloss den teuren Vertrag in der Annahme, auf dem Grundstück laste ein Förderverbot. Diesen Irrtum schob die Stadtführung auf ihre damaligen Rechtsberater. Doch das Gericht stellte klar: Trotz des Irrtums hätte die Stadt eine starke Rechtsposition gehabt, um den Vertrag anzufechten – und den Schaden abzuwenden.

Der entscheidende Fehler

Diese gute Ausgangsposition wurde durch eine unverständliche Handlung des Ersten Beigeordneten zunichtegemacht. In einem Entwurf für eine Stellungnahme an die Kommunalaufsicht sprach er von „Zweifeln an der genauen geologischen Verortung der Quelle“. Diesen Entwurf gab er ausgerechnet dem Anwalt des Heilbadbetreibers weiter.

Für das Gericht war der Fall damit eindeutig: Wer bereits im Vorfeld Zweifel äußert, kann sich später nicht mehr auf einen Irrtum berufen. Die Anfechtung war verloren – der Millionenschaden für Bad Driburg besiegelt.

Widerspruch zwischen Darstellung und Urteil

Bis heute betont die Stadtverwaltung öffentlich, man sei vor Vertragsabschluss fest davon ausgegangen, dass auf dem Grundstück ein Verbot lastete. Auf ihrer Website heißt es im Januar 2025:

„Nach Unterzeichnung der Vereinbarung stellte sich allerdings heraus, dass eine solche Dienstbarkeit zwar auf dem angrenzenden, nicht aber auf dem Flurstück der Wiesenquelle eingetragen war. Somit wäre die Wiesenquelle für die Stadt ohnehin frei nutzbar gewesen. Hier hat ein Irrtum vorgelegen, der so nicht hätte eintreten dürfen.“

Das Urteil zeichnet jedoch ein anderes Bild: Zweifel am Standort bestanden bereits vor der Unterschrift – und wurden später vom Prozessgegner erfolgreich gegen die Stadt eingesetzt.

„Skandal im Skandal“?

Bernd Blome, Fraktionssprecher der GRÜNEN, spricht von einem doppelten Versagen:

„Die Verwaltungsspitze hat dem Prozessgegner den entscheidenden Beweis gegen die eigene Stadt frei Haus geliefert. Wir sind fassungslos, dass Bad Driburg laut Gericht eigentlich völlig schadlos aus dem Vertrag herausgekommen wäre – obwohl zuvor ein Fehler gemacht wurde.“

Die GRÜNEN haben deshalb eine offizielle Anfrage an Bürgermeister Burkhard Deppe gestellt. Sie fordern, sämtliche Nachweise für die angeblichen Zweifel am Standort offenzulegen.

Blome fragt: „Wenn es diese Zweifel gab – warum wurden Rat und Öffentlichkeit nicht informiert? Und wenn es sie nicht gab – warum wurde dann eine folgenschwere Aussage verschriftlicht und ausgerechnet dem Prozessgegner übergeben?“

Sein Fazit: „Dass jemand ernsthaft dachte, die Quelle direkt unter dem Pavillon läge 50 Meter entfernt, ist absurd. Aber genau wegen dieser Behauptung haben wir den Prozess verloren.“

Blome nennt dabei einige Zitate aus dem Urteil:

1. Zur grundsätzlichen Möglichkeit der Anfechtung (Der schadensfreie Weg aus dem Vertrag wäre offen gewesen):

Das Gericht bestätigt ausdrücklich, dass der von der Stadt begangene Irrtum grundsätzlich eine Anfechtung des Vertrages ermöglicht hätte. Die Stadt hatte also eine starke Rechtsposition, die sie schadlos aus dem Vertrag hätte führen können.

„Nach § 119 Abs. 2 BGB ist eine Anfechtung möglich, wenn ein Irrtum des Erklärenden über verkehrswesentliche Eigenschaften der Person oder Sache gegeben ist. (…)

Zwar tritt die Kammer der Auffassung der Beklagten [der Stadt Bad Driburg] bei, dass die Frage, ob ein Grundstück mit einer Unterlassungsdienstbarkeit belastet ist oder nicht, eine verkehrswesentliche Eigenschaft iSv § 119 Abs. 2 BGB des Grundstücks ist.“ (Rn. 70-71)

2. Zur Weitergabe des entscheidenden Schreibens an den Prozessgegner:

Das Gericht stellt fest, dass der Beigeordnete der Stadt dem Anwalt der Gegenseite einen Entwurf seiner Stellungnahme zukommen ließ und ihm damit das entscheidende Beweismittel lieferte.

„Am 11.05.2021 schickte der Beigeordnete T, der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, an den rechtlichen Berater und nunmehrigen Prozessbevollmächtigten des Klägers einen ersten Entwurf seiner Stellungnahme an die Kommunalaufsicht […].“ (Rn. 17)

3. Zu den schriftlich geäußerten „Zweifeln“ des Beigeordneten vor Vertragsschluss:

In ebenjenem Entwurf räumte der Beigeordnete ein, dass zum Zeitpunkt der Vertragserstellung wesentliche Unsicherheiten am Standord der Quelle bestanden – genau diese Unsicherheit wertete das Gericht als „Zweifel“, die einen Irrtum ausschließen.

„Zum Zeitpunkt der Erstellung des Regelungsentwurfs konnte zum einen nicht kurzfristig festgestellt werden, auf welchem Flurstück sich die X geologisch befindet. Zum anderen war nicht kurzfristig ermittelbar, ob die Quelle überhaupt noch aktiv ist und Wasser führt, welches auch noch trinkbar ist.“ (Rn. 21)

4. Zur Schlussfolgerung des Gerichts: Wer zweifelt, kann sich nicht auf einen Irrtum berufen.

Das Gericht lehnte die Anfechtung des Vertrages durch die Stadt ab. Auch wenn der Stadtrat keinerlei Kenntnis von Zweifeln hatte, müsse das Wissen des Beigeordneten der Stadt zugerechnet werden. Die Kernaussage des Gerichts ist eindeutig:

„Unter Berücksichtigung der Ausführungen in dem vorgelegten Entwurf der Stellungnahme vom 11.05.2021 […] ergibt sich, dass der Vertragsschluss in der konkreten Art und Weise gewollt war, obwohl offen war, auf welchem Flurstück sich die X geologisch befindet und ob diese noch aktiv ist.“ (Rn. 75)

Die rechtliche Konsequenz dieser Zweifel sei vernichtend, so Blome.

„Wer nämlich trotz bestehender Zweifel eine Willenserklärung abgibt, übernimmt das Risiko einer Fehleinschätzung.“ (Rn. 93)

Damit stünde fest: Der grundsätzlich mögliche Ausweg aus dem Vertrag (siehe Punkt 1) wurde durch die selbst dokumentierten Zweifel der Stadtspitze und deren Weitergabe an den Prozessgegner verbaut.

Das Gericht stellte ferner fest, so Blome, dass die Anfechtung zusätzlich viel zu spät erfolgte und auch deshalb nicht gültig sei. Der Beigeordnete habe wochenlang Schriftverkehr mit den Gegneranwälten geführt, statt den Vertrag zumindest vorsorglich zur Fristwahrung anzufechten.

Vor Gericht war der Beigeordnete nicht in der Lage dem Gericht genaue Daten zu nennen, wann er Kenntnis von der fehlenden Dienstbarkeit hatte, was zu seinen Lasten gewertet wurde.

„Demgegenüber hat die Beklagte schon nicht substantiiert dargetan, wann genau sie Kenntnis der Voraussetzungen des Anfechtungsrechts erlangt hat, so dass die Kammer schon nicht beurteilen konnte, ob eine nach den Umständen des Einzelfalls zu bemessende, angemessene Prüfungs- und Überlegungsfrist eingehalten wurde. Kommt es darauf an, ob eine Frist, die in Tagen oder Wochen bemessen wird, eingehalten wurde, so muss der Anfechtende – im Rahmen der sekundären Darlegungslast – exakte Angaben darüber machen, wann sich erste Verdachtsmomente einstellten, wann schließlich Kenntnis vorlag und welche Prüfungsschritte in der Zwischenzeit erfolgt sind.

Daran fehlt es im Streitfall, was zu Lasten der Beklagten geht.“ (Rn. 100-101)

Hinweis:

Die Redaktion von BDiB hat bereits vor mehreren Monaten mehrere Anfragen an die Verwaltung nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt. Gegenstand der Anfragen war der vollständige Schriftwechsel zwischen den Vertragspartnern sowie die Korrespondenz zwischen der Verwaltung und der Paderborner Kanzlei. Nach Angaben des Beigeordneten Michael Scholle gebe es in dieser Angelegenheit jedoch keine weiteren Dokumente außer denjenigen, die bereits im Ratsinformationssystem öffentlich zugänglich sind.

Mir geht es nicht in erster Linie um die beiden Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters. Vielmehr um die Art und Weise, wie sich ein Ratsmitglied verhält. Ich weiß nicht, ob das anständig ist, wenn man zwei Tage vor der Wahl seine gewonnene Erkenntnis den Wählern veröffentlicht. Davon hat niemand mehr etwas. Ich sehe dies eher als eine Art von Wahlbeeinflussung, die in dieser Form durchaus als Verrohung von Umgangsformen in der Politik gesehen werden kann. Es kommt nicht darauf an, wie talentiert, gebildet, einfallsreich oder cool jemand ist. Am Ende zählt nur, wie er andere Menschen behandelt. In diesem Fall einen Bürgermeisterkandidaten.

Das verstehe ich nicht. Wenn es der Kandidat und seine Mitstreiter nicht schaffen die Wahrheit auf den Tisch zu bringen, dann ist man als Wähler doch froh das wenigstens ein Ratsmitglied die Tatsachen endlich veröffentlicht. So wie Sie es beschreiben ist es eben nicht! Der gemeine Wähler soll ruhig und dumm gehalten werden damit er nicht aufbegehrt??? Das sorgt für Verrohung wenn es dann doch rauskommt weil die Bürger sich für dumm verkauft fühlen. Um mit Ihren Worten zu schließen… Natürlich zählt der Mensch…aber Menschlichkeit beginnt eben auch mit Ehrlichkeit. Ich glaube, wenn Herr Scholle frühzeitig ehrlich gewesen wäre und im Wahlkampf etwas auf Abstand zum Grafen gegangen wäre, vielleicht wäre er dann dennoch wählbar gewesen. So ist er es definitiv nicht!!! Ich hoffe das die Wahrheit heute gewinnt!

Die Erkenntnisse sind tatsächlich erst nach der Stichwahl entstanden. Das Urteil wurde vom Landgericht erst Anfang September veröffentlicht. Und es ist tatsächlich hochrelevant, wenn man solche Kenntnisse dem Bürger auch mitteilt BEVOR er zur Urne schreitet.

In diesem Fall geht der Sachverhalt auch klar aus dem Urteil hervor. Ich frage mich nur, wieso man dies als Stadt nicht bereits vorher klar kommuniziert hatte?! Die Schuld stattdessen beim Boten zu suchen, der diese Nachricht überbringt, ist ziemlich makaber.

Man hatte wirklich mehr als genug Zeit im Vorfeld die Verantwortung zu finden und klar zu bekennen. Man hätte sogar noch einmal umschwenken können bevor Scholle offiziell kandidierte.

Und zuletzt: Der Schaden ist da. Und man wird von der Kanzlei nicht einen Cent erhalten – auch nicht von deren Versicherung. Der Verweis auf die Kanzlei war eine Nebelkerze. Tatsächlich wird man das Geld von der Haftpflicht des Beigeordneten erhalten – wenn man denn will.

Wer so unbeirrt für das Amt des Bürgermeisters kandidiert, obwohl er weiß daß er riesen Bockmist gemacht hat und einer Partei angehört, die das auch noch einfach so mitträgt …Der ist nicht wählbar und normalerweise hätte schon vor zwei Wochen die ganze Partei dafür abgestraft werden müssen….Aber das ist Bad Driburg…mal schauen wann die Bürger hier endlich aufwachen oder die jungen Einwohner, um deren Zukunft es in und für die Stadt gehen muss zur Wahl gehen.. Viel zu lange wählen nur die Alten und vermeintlich Privilegierten immer und immer wieder den gleichen Bürgermeister und die gleiche Partei… gebracht zum Wohle der Stadt hat es wenig…

Eigentlich ist es schön, wenn kurz vor der Stichwahl nochmal daran erinnert wird, wer eigentlich überhaupt nicht für den Posten geeignet ist, weil schon so lange im Rathaus ist, und offenbar nix gelernt hat.

Wenn der Scholle jetzt am Sonntag noch dafür belohnt wird, dann ist uns Driburgern ehrlich gesagt nicht mehr zu helfen.

Ich rieche ein Foulspiel zugunsten des Grafen.

Wenn man sich so viele Jahre gegenseitig die Hände schüttelt, dann bleibt halt auch mal Schmutz hängen.

Die andere Erklärung wäre massive Inkompetenz, aber wäre das besser?

Als langjähriger Bürger des Kreises Wolfenbüttel sowie der kreisfreien Stadt Salzgitter erlaube ich mir den Hinweis: Wechselnde Mehrheiten in der Kommunalpolitik sind positiv! Aus der Ferne beobachte ich meine Heimatregion. Viele Jahre eine Hochburg der SPD. Inzwischen gab es mehrfache Wechsel und das hat der Region gut getan und nicht wie vor Ort hier in Bad Driburg negative Auswirkungen! Ein „weiter so“ sollten sich die Bürger dieser Stadt einmal gut überlegen!

Herr Schäfer,

Sind Sie des Lesens mächtig?

Für Sie nochmal – aus der Urteilsbegründung:

„Wer nämlich trotz bestehender Zweifel eine Willenserklärung abgibt, übernimmt das Risiko einer Fehleinschätzung.“ (Rn. 93)”

Geht es noch eindeutiger?

Herr Scholle hat das verbockt!

Wahlen sollten dazu da sein, die politische Arbeit der zur Wahl stehenden Politiker zu bewerten. Das gilt auch für Bad Driburg und hat nix mit Besserwisserei zu tun.

Bad Driburg leidet schon viel zu lange unter einem Gemisch aus nur mäßig begabten CDU-Politikern, die es sich in der Gewissheit bequem gemacht haben, mit absoluten Mehrheiten regieren und Wettbewerb nicht fürchten zu müssen.

Diese Tradition reicht zurück bis in die Ära von Alfons Schausten, dem letzten Stadtdirektor, falls Ihnen der Name noch was sagt, und serinem persönlichen Denkmal – der Therme, die den städtischen Haushalt bis heute erheblich belastet.

Hinterher haben die ein großes Mundwerk, die vorher nicht genug getan haben. Die gegnerischen Anwälte haben dieses, ihrem Mandanten nicht zustehende Geld einfach so ergaunern können, weil Rat und Verwaltung sich nicht einig waren und einen Fehler nicht mehr ausbügeln konnten. Und jemand, der auf betrügerische Art andere zu übervorteilen versucht, nennt man im Sprachgebrauch Gauner. Das war immer schon so. Nur die Justiz scheint das vergessen zu haben.

Diese Besserwisserei der Grünen soll zwei Tage vor der Stichwahl einen Bürgermeisterkandidaten belasten. Eine feine Art, ihre Mitarbeit zum Wohle der Stadt anzubieten. Leider viel zu spät. Das scheint grüne Absicht zu sein und ist im hohen Maße verwerflich.

Den Fehler und die jahrelange Kungelei und Misswirtschaft im Driburger Rathaus nun den Grünen anzulasten ist schon ein imposante Wahrnehmungsverschiebung.

Es wird langsam mal Zeit für einen neuen Bürgermeister, der nicht in allen Netzen verstrickt ist und jemand ohne Parteisoldatentum wäre ein Segen für diese Stadt.

“weil Rat und Verwaltung sich nicht einig waren”

Die Verwaltung hat den Rat nie über Zweifel informiert. Vermutlich weil es sie VOR der Unterschrift auch nie gab (so behauptet es die Stadtverwaltung auch bis heute). Dennoch schrieb der Beigeordnete dem Prozessgegner, dass es Zweifel gab. Und damit hat er die Rechtsposition der Stadt zerstört.

Eigentlich ist das alles nicht so schwer zu verstehen. Aus Reflex auf “die Grünen” zu feuern statt in der Sache zu argumentieren, passt in die Zeit. Aber ist intellektuell schwach.

Herr Schäfer, das ist in keinster Weise verwerflich.

Verwerflich ist, das es des der Beigeordnete bis heute nicht geschafft hat reinen Tisch zu machen, seinen Fehler zu zugeben…Ja ,das hätte ihn vielleicht die Kandidatur gekostet…Das was jetzt möglicherweise passiert, das ein inkompetenter Lügner damit durchkommt und Bürgermeister wird, nachdem man fast eine Million Euro in den Sand gesetzt hat…, wirft die Frage auf, welcher Schaden größer ist, der finanzielle oder die Belohnung der Bürger mit einem Bürgermeister der das zu verantworten hat. Es passt in die heutige Zeit die, die die Wahrheit sagen zu diskriminieren…aber es ist doch Tatsache und hinlänglich bewiesen…

Was das mit Besserwisserei der Grünen zu tun haben soll, erschließt sich mir nicht. Ich erinnere gern daran, das bereits vor der Kommunalwahl jemand Strafanzeige gegen die Stadtführung gestellt hat…Weiterhin wurde und wird alles abgestritten, was klar auf dem Tisch liegt!.

Ich hoffe das möglichst viele Bürger die Erkenntnisse der Grünen lesen und sich nicht von den Werbekampagnen der CDU und Zugpferd Scholle weiter blenden lassen…